역사적, 문화적 가치가 높은 경상남도 대표 사찰 중 통도사의 창건 역사, 전해오는 이야기, 주요 전각 및 불상 등을 살펴보겠습니다.

1. 통도사 (通度寺)

대한불교조계종 제15교구 본사인 통도사는 경남 양산의 영축산 자락에 위치한 대찰로, 산의 모양이 석가모니 부처님이 설법하던 곳인 인도의 영축산과 닮았다고 하여 통도사란 이름이 지어졌습니다. 양산 통도사는 합천 해인사, 순천 송광사와 더불어 불·법·승을 이루는 한국 삼보사찰(3대사찰)에 속합니다. 삼보(三寶)란 세가지 보물인 불보(佛寶) · 법보(法寶) · 승보(僧寶)를 뜻하는 말로, 부처(佛, Buddha)는 깨달은 자, 법(法, Dharma)은 부처의 가르침, 승(僧, Sangha)은 승려 또는 수행 공동체를 의미합니다. 불보사찰에 해당하는 통도사는 신라 선덕여왕 15년(646년)에 자장율사가 당나라에서 불보인 부처님의 사리(佛)를 가져와 창건하였고, 이 절에서 금강계단을 쌓고 보름마다 불법을 설파하여 계율종(戒 律 宗)의 근본 도량이 되었습니다. 그 후 임진왜란 때 불탄 것을 선조 34년(1601년)부터 유정 대사(惟政 大師) · 송운 대사(松雲 大師) · 우운 선사(友雲 禪師)가 3번에 걸쳐 중건하였으며, 1950년 6.25 전쟁때에는 다친 군인들을 받아들여 치료하는 야전병원으로 개방하기도 했습니다. 통도사는 일반적인 사찰과 달리 대웅전에 석가모니 불상이 없고, 건물 뒤에 부처님의 진신사리를 모신 금강계단이 있어 이를 중심으로 가람(사찰)이 구성됩니다. 가람은 상노전 · 중노전 · 하노전으로 구분되며, 사찰 전체가 산의 완만한 경사와 어우러져, 도량 자체가 하나의 불국토를 이루는 상징적 구조로 조성되어 있습니다. 통도사는 또한 한국불교조계종의 6대총림 중 하나이며, 2018년 6월 30일에는 전국 각지에 소재하는 산사들과 함께 '산사, 한국의 산지승원'이라는 명칭으로 유네스코 세계유산에 등재되었습니다.

※조계종 6대총림: 총림(叢林)은 불교 용어로, 선원(수행 전문 기관), 강원(경학 교육 기관), 율원(계율 교육 기관) 등을 모두 갖추고 방장의 지도하에 대중이 함께 수행하는 종합 수행 도량으로, 영축총림(통도사) · 가야총림(해인사) · 조계총림(송광사) · 덕숭총림(수덕사) · 팔공총림(동화사) · 금정총림(범어사) 등 6대총림이 있습니다. 원래 고불총림(백양사)과 쌍계총림(쌍계사)까지 8대총림이었으나, 2019년에는 교육기관 마비 등을 이유로 백양사를, 2023년에는 방장 부재를 이유로 쌍계사를 총림에서 해제시켰습니다.

◆통도사 창건 설화입니다. 자장율사는 당나라로 건너가 불도를 닦던 중 부처님의 가르침을 세상에 널리 전파하고자 부처님의 가사와 진신 사리를 얻게 되었습니다. 하지만 어디에 절을 세워야 할 지 몰라 문수보살께 기도 중에 적당한 절터를 물어보자 꿈속에 훌륭하게 차려입은 동자가 나타나 '동국에 부처를 모시도록 하라.' 고 일러주었습니다. 계시를 받은 자장율사는 신라에 부처를 모시기로 결심했지만 구체적인 장소를 몰라 나무오리를 만들어 동쪽으로 날려보냈습니다. 얼마 후 나무오리는 겨울에 피는 칡꽃을 한 송이 물고 왔고, 부처님의 계시임을 깨달은 자장율사는 한 겨울에 칡꽃이 핀 곳을 찾아나섰습니다. 며칠 후 자장율사는 영축산 밑 큰 못 근처에 신기하게 피어있는 두 송이의 칡꽃을 발견했으며, 산봉우리들을 병풍 삼은 울창한 송림과 고요한 연못이 썩 마음에 들어, 그 곳에 사찰을 세우기로 합니다. 당시 통도사 터에는 9마리 용이 사는 큰 연못이 있었는데, 스님이 경을 외우며 떠나달라고 청하였으나 용들이 응하지 않아 법력으로 용들과 결투를 벌이게 되었습니다. 달아나던 3마리 용은 바위에 부딪혀 죽었는데 그 때 흘린 피가 낭자하게 묻은 바위를 '용혈암(龍血巖)'이라 부르게 되었고, 5마리 용은 통도사 남쪽 영축사 골짜기에 떨어져 죽어 그곳은 오룡골(五龍)'이 되었으며, 나머지 1마리는 통도사 터를 수호하겠다 맹세하여 스님이 작은 연못을 만들었는데, 그 연못이 바로 지금의 구룡지(九龍池)라 전해집니다. 구룡지는 겨우 4~5평의 크기에 별로 깊지도 않은 작은 연못이지만 가뭄이 들어도 마르지 않는다고 합니다. <대한불교조계종>

◆주요 전각 및 불상◆

| 가람 배치 | 상로전: 금강계단·대웅전·명부전·설법전·응진전·삼성각·산신각·탑광전·보광선원· 정변전 중로전: 화엄전·영각·불이문·천자각·일로향각·원통방·관음전·용화전·대광명전· 원주실·감로당·세존비각·개산조당·해장보각·장경각 하로전: 일주문·육화당·천왕문·은당·금당·명월로·극락전·가람각·범종루·응향각·영산전·약사전·만세루 |

| 1.부도전 | 역대 통도사에 머물렀던 스님들의 사리탑과 탑비를 봉안한 곳으로, 부도 60기 · 석비 60기 등이 봉안되어 있습니다. [부도전(浮屠殿); 스님들의 사리나 유골을 봉안한 탑인 부도가 모여 있는 곳] |

| 2.성보박물관 (부속시설) |

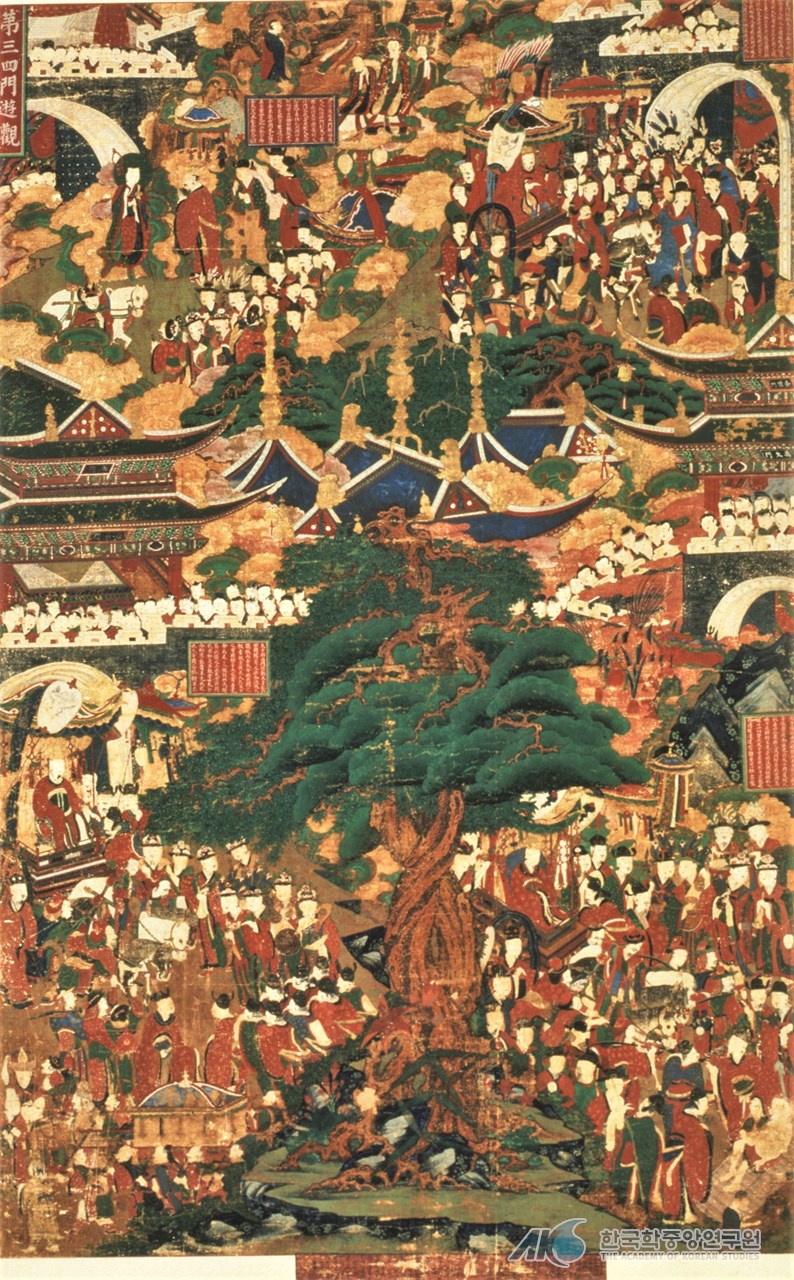

한국 최초의 불교 전문 박물관으로 600점의 불화를 소장하고 있으며, 이는 전 세계에서도 불화에서는 손꼽히는 규모입니다. 소장품으로 자장율사 진영 · 사리기 · 배례석 · 사인비구제작동종 · 팔상성도 · 자장율사 친착가사 · 통도사 은제금도금 아미타여래삼존상 및 복장유물 등을 들 수 있습니다. |

| 3.일주문 | 앞3칸 다포계 맞배지붕; 사찰에 들어서며 처음 만나게 되는 문으로, 번뇌를 씻고 일심으로 진리의 세계로 나아가라는 의미를 담고 있습니다. 일주문에 걸린 현판 ‘영취산통도사(靈鷲山通度寺)’ 은 흥선대원군의 친필이며, 기둥의 주련 '불지종가(佛之宗家) 국지대찰(國之大刹)’ 은 김규진의 글씨입니다. [일주문: 문 기둥들이 나란히 세워 만든 문, 사찰의 삼문(삼해탈문)중 첫 번째 삼문] [삼해탈문(三解脫門): 불교에서 번뇌와 속박으로부터 벗어나 해탈에 이르는 세 가지 문; 공해탈문(空解脫門) · 무상해탈문(無相解脫門) · 무원해탈문(無願解脫門)을 말하며, 각각 일체법의 공함, 무상함, 무원함을 관조하여 해탈에 이르는 수행법] |

| 4.육화당 (다묵적관) |

통도사 종무소로 사용되었으며, 한때는 입적한 월하 스님의 유품을 전시하는 노천 유물관으로도 사용되던 건물로, 신도들을 위한 문화공간 및 쉼터로 사용되고 있습니다. [육화(六和): 신(身)·구(口)·의(意)·계(戒)·견(見)·리(利). 수행자들이 화합하여 함께 수행할 때 지켜야 할 6가지 덕목] |

| 5.천왕문 | 앞3칸·옆2칸 맞배지붕; 보물2253호; 사찰의 대문역할을 하는 산문으로, 경남에서 가장 큰 규모의 목조 사천왕상(경남유형문화재250호)으로 가람을 수호하는 사천왕인 지국천왕(동)·광목천왕(서)·증장천왕(남)·다문천왕(북)이 봉안되어 있습니다. [천왕문(天王門) 또는 사천왕문: 불법을 수호하는 사천왕을 모시는 곳으로, 삼문(三門) 중 일주문 다음에 위치하는 대문. 천왕문에 이르기 전에 따로 금강문(金剛門)을 세우는 경우도 있으나, 보통 천왕문의 입구 문에 불법·도량을 수호하는 금강역사(力士)의 모습을 그리거나 금강역사상을 봉안하여 금강문을 대신하기도 하며, 때로는 가람수호 제일 관문의 신 인왕역사(仁王力士)를 봉안하기도 함] |

| 6.은당 | 종무소 소임자 스님들의 요사(寮舍)로 사용됩니다. |

| 7.금당 | 종무소에서 소임을 사는 7국장 스님들의 거처로 사용되고 있습니다. [금당(金堂): 오행으로 중앙을 상징하는 황색 또는 금부처님을 상징하여 고려 초까지는 불전을 금당으로 불렀고 이후 법당으로 불림] |

| 8.명월료 | 앞5칸·옆3칸 팔작지붕; 통도사 종무소로 사용되던 공간으로, 전시관으로 사용되고 있습니다. |

| 9.극락전 | 앞3칸·옆2칸 다포계 팔작자붕; 경남유형문화재194호; 외관이 뛰어난 건물로, 서방 극락정토를 관장하는 아미타불상을 중심으로 좌우협시 관음보살·대세지보살이 봉안되어 있으며, 특이하게 외벽에 반야용선도(般若龍船圖)가 그려져 있습니다. 용의 머리와 꼬리로 앞뒤를 나타낸 배는 앞뒤로 인로왕보살과 지장보살이 사람들을 인도하고 있습니다. . [극락전(極樂殿): 서방 극락정토를 상징하며, 아미타불을 모시는 법당. 이칭 무량수전·아미타전 ] |

| 삼층석탑 | 높이 3.9m 기단폭 1.8m; 보물1471호; 극락전 앞; 2중 기단 위에 3층 탑신을 올린 통일신라시대의 일반형 석탑 |

| 10.가람각 | 앞옆1칸 맞배지붕; 천왕문 남쪽; 도량을 수호하는 가람신을 모시는 전각입니다. [가람신(伽藍神): 금강역사 · 사천왕 · 제석천 · 대범천 · 산신 · 화엄신중 등 절을 지키고 불교를 옹호하는 신을 총칭하는 용어로, 수가람신 · 호가람신 · 사신이라고도 하며, 가람은 사찰을 의미합니다.] |

| 11.범종루 | 앞3칸·옆2칸 팔작지붕; 불전사물을 봉안한 2층 누각으로, 1층에는 범종, 2층에는 법고ㆍ목어ㆍ운판을 봉안하고 있습니다. [불전사물(佛殿四物): 불교의식에 쓰이는 4가지 타악기로, 축생을 제도하는 법고· 지옥의 중생을 제도하는 범종· 수중생물을 제도하는 목어· 날짐승을 제도하는 운판이 있습니다.] |

| 12.응향각 | 앞3칸·옆2칸 맞배지붕; 영산전 북쪽; 법당을 관리하는 노전스님이 지내시는 요사(寮舍)입니다. [응향각(凝香閣): '향기가 모이는 집'이라는 뜻으로, 노전(상·중·하로전 등)의 부속건물인 향로전(香爐殿)의 다른 이름. 일로향각·봉향각 등] |

| 13.영산전 | 앞3칸·옆2칸 맞배지붕; 경남유형문화재203호; 극락전 북쪽; 석가모니불과 그의 일생을 8장면으로 그린 팔상도(보물1041호)가 봉안된 전각으로, 팔상전이라고도 하며, 내벽에 다보탑, 석씨원류응화사적 벽화들(보물1711호)이 그려져 있습니다. [영산전(靈山殿): 사찰에서 석가모니와 일대기를 여덟 시기로 나누어 그린 팔상탱화를 봉안하는 불교건축물] ①도솔래의상(兜率來儀相:도솔천에서 인간세계로 내려오는 모습과 마야부인에게 입태되는 장면) ②비람강생상(毘藍降生相: 룸비니공원에서 석가 탄생, 그가 오른손은 땅 왼손은 하늘을 가르키며, 구룡왕이 그를 씻는 장면) ③사문유관상(四門遊觀相: 동서남북의 4문에서 각각 노인·장례행열·병자·출가사문을 만나보고 출가를 결심하는 모습) ④유성출가상(踰城出家相): 마부 차익과 함께 애마 칸타카를 타고 성문 넘어 출가하는 모습과 이를 슬퍼하는 정반왕의 모습) ⑤설산수도상(雪山修道相): 출가 후 머리를 자르고, 석가에게 음식 나르고, 설산에서 산신과 수행, 목욕 후 죽공양 받는 장면) ⑥수하항마상(樹下降魔相): 수행 중 마왕 파순의 공격과 온갖 유혹을 이기고 보리수 아래에서 악마의 항복을 받는 모습) ⑦녹원전법상(鹿苑轉法相): 부처가 된 석가가 녹야원에서 최초로 설법하는 모습) ⑧쌍림열반상(雙林涅槃相): 사라쌍수나무 밑에서 열반에 드는 모습과 슬퍼하는 제자들, 석가의 시신을 다비하는 장면) |

| 14.만세루 (기념품점) |

앞5칸·옆3칸 팔작지붕; 경남유형문화재193호; 법회나 법당의 주요행사 때 사용하던 누각으로, 누각이지만 2층이 건물이 아니고 돌기단 위에 세워져 있으며, 성보박물관이 새워지기 전에는 전시관으로 사용되기도 했습니다. [만세루(萬歲樓): 본래 사찰의 중심 법당 앞에 위치하며, 절에서 법회나 행사를 할 때 사용하는 누각으로, 부처님의 가르침이 만세토록 이어지기를 바라는 의미를 담고 있으며, 보제루(普濟樓)라고도 합니다.] |

| 15.화엄전 | 앞7칸·옆3칸 주심포 팔작지붕; 중로전의 대방(大房); 만세루 서쪽; 기도접수, 신도등록, 시주확인서 발급 등의 종무를 보는 곳이며, 신도들의 휴식공간입니다. |

| 16.약사전 | 앞3칸·옆1칸 다포계 팔작지붕; 극락전 앞; 약사여래불상과 약사불회도(경남유형문화재419호)가봉안되어 있습니다. [약사전: 불교 사찰에서 약사여래불을 모시는 전각; 이칭 유리광전(瑠璃光殿)·만월보전(滿月寶殿)] [약사여래; <약사유리광여래본원공덕경>에 나오는, 중생의 질병과·고통을 치유하고 복·수명을 연장해주는 부처님으로, '동방정유리광세계'의 교주이며 왼손에 약을 담은 그릇인 약합(藥盒)을 들고 있음] |

| 17.영각 | 앞8칸·옆3칸 팔작지붕; 응향각 서쪽; 통도사 역대 주지 · 큰스님들의 진영(그림)이 봉안되어 있습니다. [영각: 사찰에서 존경받을 만한 승려를 영정과 위패를 봉안한 전각, 다른 이름: 국사전·국사당·조사전·조사각] |

| 18.불이문 | 앞3칸·옆2칸 댜포계 팔작지붕; 삼문 중 세번째 문으로, 해탈문이라고도 하며, 입구를 나오면 대웅전으로 나아가게 됩니다. [불이문: 불이문을 통과함으로써 속세의 번뇌를 벗어나 진리의 세계에 도달하게 되는 문; 불이(不二)란 둘이 아님을 뜻하며, 생(生)과 사(死)가 둘이 아니고, 번뇌와 깨달음, 선(善)과 불선(不善) 등 모든 상대적인 것이 둘이 아닌 경지를 의미] |

| 19.천자각 (황하각) |

앞7칸·옆2칸 맞배지붕; 중로전의 대방(大房); 두 건물을 합한 'ㄴ'자 건물로, 황하각이라고도 부르며, 스님들이 부처님의 경론을 강설하는 강원과 학승(學僧)들이 거처하는 요사로 쓰입니다. |

| 20.일로향각 | 앞3칸·옆2칸 맞배지붕; 상노전의 법당을 관리하는 노전스님들이 생활하시는 공간입니다. [노전(爐殿): 향로전(香爐殿)을 줄인 말로, 대웅전이나 다른 법당에서 부처님께 향과 초를 올리고 염불 및 의식을 맡아보는 소임] |

| 21.원통방 | 앞7칸·옆2칸 맞배지붕; 중로전의 대방(大房); 감로당 동쪽; 강원의 학인 대중방으로 사용됩니다. |

| 22.관음전 | 앞6칸·옆4칸 익공계 팔작지붕; 경남유형문화재251호; 개산조당 남쪽; 목조관세음보살상과 관음도가 봉안하였고, 벽에는 보타낙가산(補陀洛迦山)에 머물고 있는 관음보살과 남순동자, 그리고 32응신(應身)을 나타내는 여러 형태의 관음상을 표현했습니다. [관음전(觀音殿); 절에서 관세음보살을 본존불로 모시는 법당. 다른이름 원통전·원통보전·보타전·대비전; 왼손에 연꽃이나 감로병을 들은 관음상이 일반적이나 버드가지를 든 얄류관음 · 십일면관음 · 해수관음 · 백의관음 · 용두관음 · 천수관음 등을 모시기도 함] |

| 통도사 석등 | 대석(받침돌) 위에 등불을 밝혀두는 화사석(火舍石)을 얹고 그 위로는 지붕돌과 머리장식을 얹은 석조물로, 상대석·하대석에 연꽃무늬와 지붕돌 귀퉁이의 꽃장식을 볼 수 있습니다. |

| 23.용화전 | 앞3칸·옆3칸 다포 팔작지붕; 천자각 서쪽; 거대한 미륵불좌상(경남유형문화재204호)이 봉안되어 있습니다. [미륵전: 석가모니의 뒤를 이어 미래에 성불하여 중생구제할 도솔천의 미륵불을 모신 미륵전은 미래에 미륵불이 출현할 장소인 용화수를 따서 용화전(龍華殿), 장륙(丈六:1장 6척)상을 모시므로 장륙전, 그리고 미륵불의 설법이 산에 울리는 소리처럼 퍼지라고 산호전(山呼殿)이라고도 합니다.] |

| 봉발탑 | 보물471호; 용화전 앞; 석등과 비슷한 대석의 구조인 하대석(下臺石)·간석(竿石)·상대석 위에, 뚜껑을 덮은 큰 돌바리때를 얹은 높이 2.6m의 석조물로, 석호(石壺) 또는 의발탑(衣鉢塔)이라고도 부르며, 부처의 의발(衣鉢:가사와 바리때)을 불법 전수의 표로 용화전의 주불인 미륵보살이 이어받을 것을 상징한 조형물로 보입니다. [바리때: 불교에서 승려들이 사용하는 공양 그릇을 뜻하며, 흔히 발우(鉢盂)라고 함] |

| 24.대광명전 | 앞5칸·옆3칸 다포 팔작지붕; 경남유형문화재94호; 목조비로자나불좌상 · 삼신불후불도 · 신중도 등이 봉안되어 있으며, 원래 있던 삼신불도(보물1042호) · 신중도(경남유형문화재279호) · 팔금강탱의 진품은 모두 성보박물관에 보관되어 있습니다. 천장 아래 도리에 화재 방지용 5언 절구로, 吾家有一客 定是海中人 口呑天漲水 能殺火精神(내 집에 한 손님이 있으니, 정녕 바다 사람이다. 입으로 하늘에 넘치는 물을 머금어, 능히 불의 정신을 죽인다.)가 적혀있습니다. [대광명전(大光明殿): 우주 어디에나 광명을 비추는 비로자나불을 모신 불전. 이칭 대적전·화엄전·비로전] [탱화(幀畫): 불교 그림인 불화의 한 종류로, 부처, 보살, 성현 등 불교 관련 인물이나 경전 내용을 그림] |

| 정광여래부도 | 대광명전 뒤; 높이 1m의 작은 부도로, 연꽃이 조각된 사각형의 대석 위에 약 60cm 높이의 석종형 탑신을 올리고, 그 위에 다시 27cm의 팔각석주와 연화대석이 올려져 있습니다. 정광여래부도(錠光如來浮屠)라고 구전되어 오는데, 정확하게 어떤 의미로 세웠는지는 알 수가 없습니다. |

| 전향각 | 앞5칸·옆3칸 맞배지붕; 대광명전 서쪽; 중노전 법당을 관리하는 노전 스님들이 지내시는 곳입니다. |

| 25.원주실 | 공양과 각종 재를 준비하고 객사를 관리하는 곳으로, 각종 천도재 · 49재 · 객사(숙박) 등에 대한 상담, 접수를 받습니다. (055-382-7186) |

| 26.감로당 | 앞7칸·옆2칸 맞배지붕; 중로전의 대방(大房); 원통방 서쪽; 강원의 학인 대중방으로 쓰이고 있습니다. [감로당(甘露): 인도의 천신이 마시는 영모한 술로, 부처님의 가르침을 의미] |

| 27.세존비각 | 앞1칸·옆2칸 팔작지붕; 금강계단 동쪽; 석가여래의 영골사리비(靈骨舍利碑)를 세우면서 건립한 것으로, 비석에는 자장율사가 중국에서 부처님의 진신사리를 모셔온 일과, 임진왜란 당시 사명대사가 진신사리를 적으로부터 보호하기 위해 크고 작은 두 개의 함에 담아 금강산에 계신 서산대사에게 보냈더니, 서산대사는 이곳 영축산 통도사가 바로 문수대성(文殊大聖)이 자장스님에게 부촉(咐囑)한 승지(勝地)이므로 이곳에 다시 봉안하도록 했고, 나머지 한 개의 함은 태백산(영변 묘향산)에 봉안하도록 하였던 사실이 적혀있습니다. |

| 28.개산조당 | 앞3칸·옆1칸 맞배지붕; 자장율사의 영정을 모신 해장보각으로 통하는 문으로, 해장보각 수호역할을 하며, 가운데 칸이 높게 솟아있어 솟을삼문이라 하는 유교 건축의 사당 형식을 취합니다. [개산조당(開山祖堂): 절을 처음 세운 사람인 개산조를 기리는 사당] |

| 삼십칠조도품탑 | 개산조당 앞; 깨달음을 얻기 위한 37가지 수행 방법을 상징하는 석조탑으로, 이 37가지 수행법은 4념처 · 4정근 · 4여의족 · 5근 · 5력 · 7각지 · 8정도 등을 모두 아우르는 것이며, 37보리도법이라고도 불립니다 |

| 29.해장보각 | 앞3칸·옆2칸 맞배지붕; 용화전 서쪽; 자장율사의 진영을 모신 조사당(祖師堂)으로, 고려대장경 4권이 봉안되어 있습니다. 해장보각 이름은 경전이 용궁 속에 보관되어 있었다는 인도 고대의 전설을 따서 지은 것이라 하며, 대장경의 내용이 바다 속의 수많은 보배와 같이 무궁무진하다는 의미도 있다고 합니다. [해장보각(海藏寶閣): 불교 용어로, 대장경을 보관하는 곳을 뜻하며, 특히 용궁에 보관된 대장경이나 대장경의 내용이 바닷속 보배와 같다는 의미를 담고 있습니다.] |

| 30.장경각 | 앞3칸·옆1칸 주심포 맞배지붕; 통도사에 내려오거나 밖에서 유입된 경판 보관소로, 승려들의 경전인 능엄경·기신론·금강경 등 15종 경판이 보관되어 있습니다. [장경각(藏經閣): 불교 경전이나 경전을 보관하는 목판 등을 보관하는 건물] |

| 31.금강계단 | 국보290호; 2중 사각 돌기단 위 종 모양의 부도가 놓인 석조계단 구조로, 석가모니 진신사리를 봉안해 ‘불보사찰’의 정수를 보여주며, 계단의 사방에는 불좌상(佛座像)을 비롯하여 천인상(天人像), 신장상(神將像) 등 조각이 새겨져 있습니다. 돌함에 담긴 유리통이 금이 가서 수정통으로 교체했다는 이야기가 전해집니다. [금강계단(金剛戒壇): 불사리(부처님의 진신사리)를 모시고 수계 의식을 집행하는 의례 공간] |

| 32.대웅전 | 앞3칸·옆5칸 다포계 T자지붕; 국보290호; 내부에는 불단만 두고 불상을 두지 않는 통도사만의 독특한 공간 구성을 갖추고 있으며, 동서남북 각각 대웅전(大雄殿), 대방광전(서), 금강계단(金剛戒壇), 적멸보궁(寂滅寶宮)이라고 적힌 현판이 붙어있습니다. 이 중 금강계단(金剛戒壇) 현판은 흥선대원군의 친필이라고 합니다. 대부분의 법당이 동서 방향으로 배치되어 있지만, 대웅전은 남향으로 지어졌습니다. 불당 내부에는 동서방향으로 길게 불단만이 있고, 그 앞쪽 중앙에 설법상(設法床)이 있습니다. [대웅전(大雄殿); 사찰의 중심법당으로, 석가모니불과 좌우협시보살인 문수보살·보현보살을 좌우로 모심] |

| 적멸보궁 | 평창 상원사·인제 봉정암·정선 정암사·영월 법흥사와 더불어 한국 5대 적멸보궁에 속합니다. [적멸보궁(寂滅寶宮): 부처님의 진신사리를 모신 전각으로, 적멸은 번뇌가 사라진 상태인 부처님의 경지를, 보궁은 보배로운 궁궐을 뜻합니다. 법당 안에는 부처님 상을 따로 모시지 않고 불단만 설치합니다.] |

| 대방광전 | 대방광여래를 봉안한 법당으로, 처마 위 ‘대방광전’ 현판은 흥선대원군 친필로 전해집니다. [대방광여래(大方廣如來): 특정 부처님이 아닌 포괄적 의미로, 대방광은 크고 넓으며 바른 진리를 상징하고, 여래는 진리를 체현한 부처님을 뜻합니다.] |

| 33.명부전 | 앞5칸·옆2칸 다포계 팔작지붕; 지옥을 다스리는 지장보살상과, 사후 세계에서 죽은 자의 죄업을 심판하는 10명의 왕인 시왕의 탱화가 봉안되어 있으며, 지장전 또는 시왕전이라고도 합니다. [명부전(冥府殿): 사찰에서 저승의 유명계를 상징하는 불교건축물로, 주불(主佛)인 지장보살과 유명계 심판관인 시왕을 봉안한 전각. 이칭 지장전 · 시왕전] [지장보살(地藏菩薩): 시방삼세의 제일가는 보살로, 석가모니 열반 후부터 미륵불 출현 전까지의 무불 시대에 육도 중생 구제의 임무를 끝낸 후 성불하겠다는 대자비(大慈悲)의 보살] [시왕(十王): 명부(冥府: 사후세계)에서 죽은자들의 죄의 경중을 가리는 열 명의 심판관. 죽으면 3일간 이승에 머물다 명부사자와 명부로 가서 7명의 시왕에에 7일씩 총 49일간 심판받는 과정에서 5번째로 등장하는 시왕이 염라대왕] |

| 34.템플스테이관 | 오백여명 수용 가능한 수련시설로, 남녀 샤워실·화장실·대방· 법회 및 연수가 가능한 대규모 법당 등이 있으며, 템플스테이· 연수· 산림법회 등의 연수 신행공간으로 사용됩니다. 템플스테이는 사찰에서 일상 생활을 체험하며 한국 불교의 전통 문화와 수행 정신을 경험하는 프로그램으로, 통도사 템플스테이는 휴식형과 체험형 프로그램을 제공합니다. [휴식형: 특별한 프로그램 없이 사찰에서 조용히 휴식; 체험형: 사찰의 일상 생활·예불·명상·차담 등 다양한 프로그램을 경험] |

| 35.설법전 | 앞9칸·옆11칸 팔작지붕; 화엄산림법회 같은 큰 법회를 열 때 강당의 역할을 하는 건물로, 설법전(說法殿) · 국지대원(國之大院) · 불지종전(佛之宗殿) 등의 편액이 달려있습니다. |

| 36.응진전 | 앞3칸·옆3칸 주심포 맞배지붕; 나한전이라고도 하며, 본존 석가여래좌상, 좌우협시 미륵보살·제화갈라보살 그리고 16나한이 봉안되어 있습니다. [응진전(應眞殿): 부처님의 제자인 나한(羅漢)을 모시는 전각. 응진(應眞)은 "진리에 상응" 뜻으로, 깨달음을 얻어 진리에 부합하는 성자인 아라한을 지칭하며, 나한은 아라한의 줄임말] [제화갈라보살(提和竭羅菩薩): 석가모니가 미래에 성불할 것이라고 예언(수기)을 준 연등불(燃燈佛)이 성불하기 전의 보살 때 이름. 제원갈보살·연등불·정광불 등; 미래에 약속받은 부처로서 또 다른 미래불인 미륵불과 함께 석가모니 부처님의 좌우협시로 모셔 수기삼존불(授記三尊佛) 구성] |

| 37.삼성각 | 앞3칸·옆1칸 익공계 맞배지붕; 치성광여래탱·독성탱(나반존자)과 고려말 3대화상인 지공·나옹·무학대사의 탱화가 봉안되어 있으며, 산신은 신령각에 따로 모십니다. [삼성각: 재물·수명·복을 관장하는 산신·칠성·독성을 모시는 전각] [치성광여래 또는 칠성여래: 재난소멸 ·복과 장수를 이루어 주는 제왕별인 북극성을 뜻하는 부처님] [독성 또는 나반존자: 혼자 깨달은 성인으로 석가모니의 제자 16나한 중 한명 ] [지공(指空): 선정에 통달한 인물이며, 나옹과 무학에게 큰 영향을 준, 인도 마갈타국 출신의 원나라 고승] [나옹(懶翁): 임제종 선풍 도입과 간화선 수행법 중심으로 활동한 고려 말 고승이자 왕사. 나옹(법호)선사·혜근(법명)선사] [무학(법호)대사(無學大師): 이성계를 도와 조선 건국과 한양 천도에 기여한 고려 말 조선 초의 고승] |

| 38.산령각 | 산신각이라고도 하며 건강·부귀영화·질병소멸을 불러주는 산신을 모시는 전각입니다. |

| 구룡지 | 삼성각과 산신각 사이에 위치한 작은 연못으로, 통도사 창건설화에 등장하는 9마리 용의 전설을 담고 있습니다. |

| 39.탑광전 | 앞8칸·옆3칸 주심포 팔작지붕; 주지스님이 지내시는 요사(寮舍)로, 원래 대웅전 맞은 편에 있으면서 불전에 공양을 짓던 부엌과 향나무를 쌓아 두던 향적전이었으나 설법전 불사 때 현재 자리로 옮겨졌습니다. |

| 40.보광선원 | 앞9칸·옆4칸 팔작지붕의 보광전, 방장(方丈) 스님의 거처인 정변전, 부속건물인 요사와 욕실 등이 모여있는 통도사의 선원(禪院)으로, 일반인 출입금지입니다. |

| 41.정변전 | 정변전(正徧殿)은 방장스님이 생활하시는 요사(寮舍)로, 집무실 방장실라고도 불립니다. [방장(方丈): 강원·선원·율원·염불원 등을 갖춘 종합수행도량인 총림의 최고 책임자. 방장은 원래 사방 1장(丈)인 방이란 뜻으로, 부처님 당시의 유마거사(維摩居士)가 병이 들었을 때 그가 거처했던 사방 1장의 방에 문병온 3만2000명을 모두 사자좌에 앉게 한데서 유래] |

| 42.오층석탑 | 경내 남쪽 작은 언덕인 사자목에 위치한 석탑으로, 원래 모시던 신라 황률사 구층 목탑에서 나온 사리 일부를 국립중앙박물관에서 봉안하고 있습니다. |

| 42.탑전 | 앞3칸·옆2칸 팔작지붕; 남산에 위치한 통일신라 삼층석탑을 예배하기 위한 전각입니다. |

| 43.시탑전 | 노스님들의 지내시는 요사(寮舍)입니다. |

| 44.설선당 | 설선당(說禪堂)은 강설 또는 참선을 하는 공간입니다. |

| 46.조포정 | ‘조포’는 경상도 방언으로 두부를 의미하는 말로써 조선시대 유명했던 통도사가 생산한 두부의 전통을 이어가고 스님들의 공양을 위한 건물입니다. |

| 산내암자 | 관음암·극락암·금수암·반야암·백련암·백운암·보타암·비로암·사명암·서운암·서축암·수도암·안양암·옥련암,·자장암·축서암·취운암 등 17 암자 |

◆주소: 경상남도 양산시 하북면 통도사로 108, 전화번호: 055-382-7182

♣이상으로 경상남도에서 꼭 가봐야 할 사찰 6곳 중 통도사에 대한 정보를 안내해 드렸습니다. 많은 도움이 되셨길 바랍니다. ♣

<출처: 한국민족문화대백과사전, 한국민속대백과사전, 한국불교문화포털, 국가유산포털, 한국향토문화전자대전, 디지털양산문화대전, 역사문화유산, 지역N문화, 불교신문, 법보신문, 현대불교, 네이버지식백과/사전, 위키피디아>

'정보365 > 한국사찰 탐방' 카테고리의 다른 글

| 경상북도에서 꼭 가봐야 할 사찰 6곳: 5.기림사 (6) | 2025.08.01 |

|---|---|

| 경상북도에서 꼭 가봐야 할 사찰 6곳: 6.봉정사 (4) | 2025.08.01 |

| 경상남도에서 꼭 가봐야 할 사찰 6곳: 2.해인사 (8) | 2025.07.22 |

| 경상남도에서 꼭 가봐야 할 사찰 6곳: 3.쌍계사 (1) | 2025.07.22 |

| 경상남도에서 꼭 가봐야 할 사찰 6곳: 4. 보리암 (3) | 2025.07.22 |